2025年11月8日,人文学院组织2023级历史学专业全体学生在詹琛、郭海涛和胡世明等多名老师的带领下,赴枞阳、桐城开展“探访皖江文脉·传承历史记忆”主题实践专业考察活动,通过实地考察枞阳阮鹗墓、孔城老街、紫来桥、桐城文庙、桐城博物馆等历史文化点位,在沉浸式探究中深化对皖江地域文化与中华优秀传统文化的理解。

8日上午,实践团队首先来到明代抗倭名将阮鹗的安息之所阮鹗墓。詹琛老师结合墓葬形制与史料记载,详细解读阮鹗率军抗倭、维护国家统一的历史功绩,引导同学们从抗击侵略、石刻技艺、丧葬制度等维度剖析其时代价值。同学们通过观察墓域布局和石俑形制、在网上搜集背景资料后辨识碑刻铭文,直观感受明代“天人合一”的丧葬文化,对明代历史与爱国精神有了具象认知。

随后,团队赴国家级历史文化名镇孔城老街。胡世明老师立足街巷肌理,解析徽派民居“前店后宅”的布局特色与长江水运文明的关联,重点阐述老街作为“活着的遗产”在商业、建筑与民俗中的文化延续性。同学们走访百年商铺、记录马头墙与石板路的保存状况,并与居民交流生产生活细节,通过对比古今商业形态,感悟“市井烟火中的历史活化石”如何承载地域文脉。

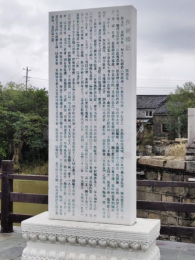

下午,团队来到被誉为“桐城文化象征”的紫来桥。郭海涛老师立足桥梁结构,解析其“拱圈并列、条石叠砌”的营造技艺,结合桥联“紫气东来,慈帆普渡”阐释桥梁作为“交通纽带”与“精神载体”的双重内涵。同学们沿桥考察河景、阅读紫来桥重修募捐名刻石碑,听着郭老师的讲解,感悟古人“天人合一”的生态智慧与“文以载道”的精神追求。

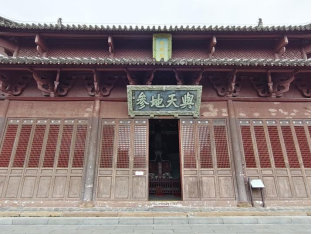

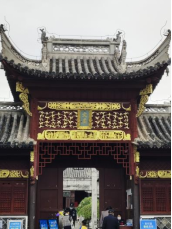

随后,团队移步桐城文庙。在雕梁画栋的棂星门下,郭海涛老师结合大成殿的形制特征,讲解桐城文庙作为江淮地区保存完整的孔庙代表,其在建筑规制上对儒家“礼乐相济”思想的体现。同学们分组观察殿内“御制碑”“礼器陈列”等展陈,尝试理解古代学子祭孔仪式流程;更有同学参考资料自主模拟“释菜礼”,于庄重仪轨中体会尊师重道的文化基因。

参观完文庙,实践考察团队走进桐城博物馆。在“桐国春秋”“文章节义”等主题展厅,詹琛老师以“左公柳”木模、姚鼐手稿、孔城古民居构件等文物为切入点,串讲桐城从春秋古国到明清文学流派的发展脉络。同学们阅读“桐城派文献”等展品信息,感受千年文都的历史文化底蕴。

实践考察活动结束后,团队进行合影留念。同学们结合考察笔记与实物素材,从“天人合一的丧葬文化”“儒家思想的建筑表达”“水乡聚落的文脉延续”等角度展开论述,纷纷表示“文物与史实在眼前‘活化’,深刻体会到文化传承需扎根实地探究”。带队老师总结道,本次考察以“行走的课堂”打破知识界限,引导青年在历史现场中厚植文化自信,为中华优秀传统文化的创造性转化贡献青春力量。此后,人文学院历史学专业将持续深化理论结合实践,推动历史文化资源与教育实践的深度融合。(撰稿:王梦涵 摄影:李黎 审核:周红兵)